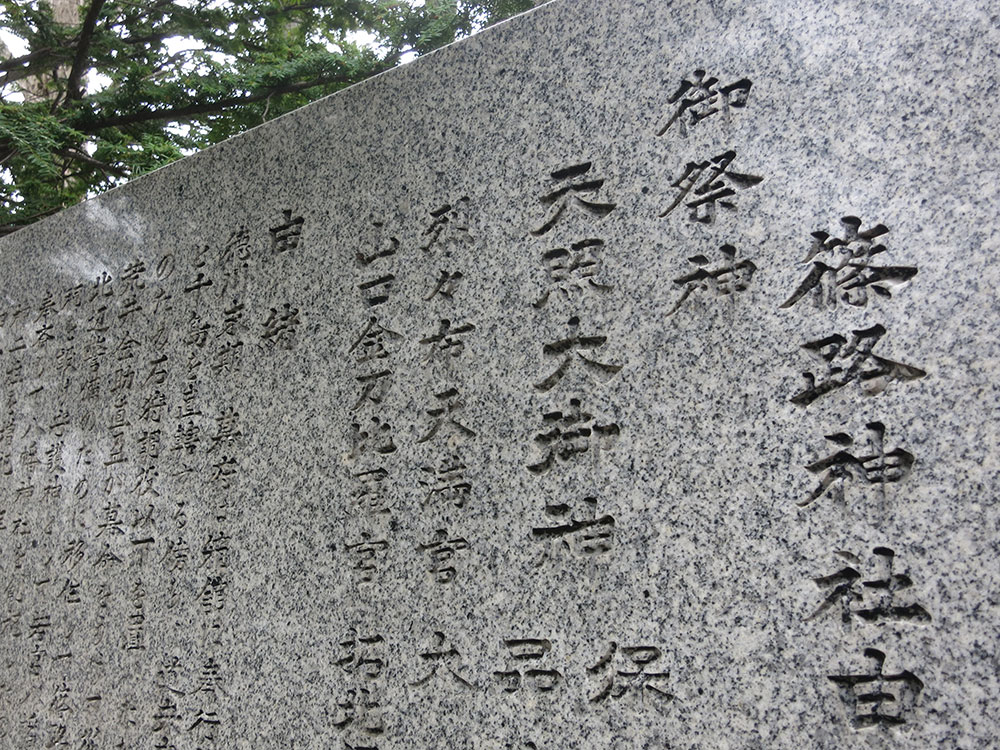

地域のご縁で手掛けた修繕改修 札幌市・篠路神社

篠路神社の改修ポイント

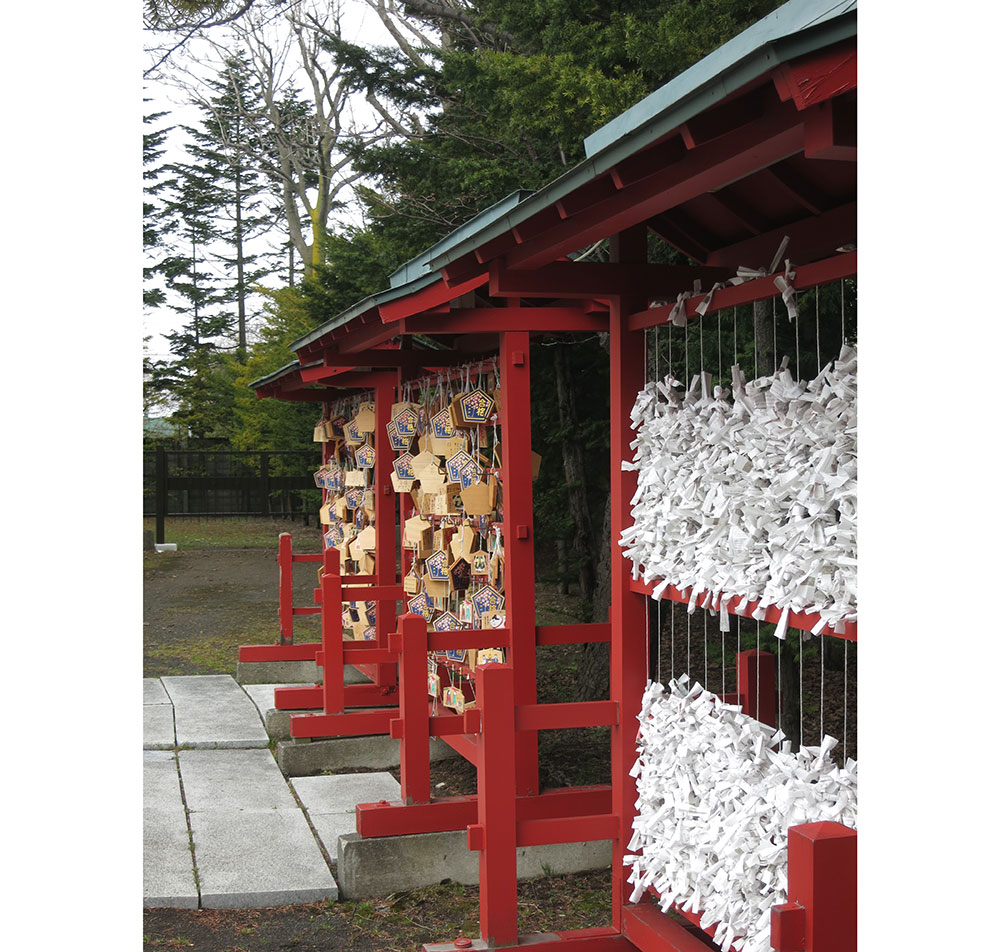

札幌市北区の篠路神社の修繕改修工事を2019年から担当しています。2019年には社殿の手すりを交換。2020年には敷地境界のブロック塀の補修・防水工事と鳥居の塗装などを行いました。2022年には、雪や氷で滑りやすい季節でも安全にお参りができるよう、社殿階段のマットを取り換えています。

当社では、縁あって、2019年から地元の氏神さまである篠路神社の修繕改修工事を担当させていただいています。

2019年は高欄(宮殿・神殿などのまわりや、橋・廊下などの両側につけた手すり)の取替工事を行いました。

篠路神社の創建は1855年(安政2年・江戸時代)にまでさかのぼります。黒船来航が1853年ですから、わずかその2年後、北海道がまだ北海道と命名される前から祀られている神社です。

現在は学問の神として親しまれる菅原道真公(すがわらみちざねこう)も祀られていることから、合格祈願でも人気のパワースポットとなっています。

工事が終わり、見違えるように美しくなりました。

2020年は敷地境界のブロック塀の補修防水工事、神殿侵入部鳥居の塗装工事などを行いました。

神社やお寺の新築・改修工事のことを「普請」とも言います。地域のための仕事、という意味が含まれているそうです。神社から工事のお仕事をいただくのは、工務店として光栄であり、身の引き締まる思いです。ご指名に恥じない仕事をしていきます。

篠路地区の開発は、江戸幕府のお役人として1857年7月に石狩役所に着任した荒井金助という人によって始まりました。

札幌市の資料によると、「金助は自ら土地開墾の手本を示そうと自費でこれら10余戸約50人の農民を篠路に移し荒井村を開いた」とあります。

なぜ、それほどの情熱を篠路の開拓に向けたのでしょうか。金助の血筋はすでに絶えてしまっている、ということですから、篠路開拓の秘話は、皆さんの想像力でつくることになりそうです。

金助が篠路にはじめて足を踏み入れたのが1857年ですから、そのときはすでに神社が建っていたということになります。歴史を感じます。

2022年は、コロナ渦で中止や規模縮小を余儀なくされてきた秋祭りが例年通りに開催されました。実に3年ぶりのことです。

お祭りの開催に先立ち、社殿に上がる階段のマット交換を承りました。階段にゴムマットを敷いておくと、雪と氷で階段が滑りやすい季節でも安心です。

写真は交換前のマットです。ヒビ割れや滑り止めがすり減った箇所がありました。

まず、全てのマットを撤去した後、高圧洗浄機やブラシで階段の汚れを落としていきます。

続いて、新しいマットを施工する位置にスタンバイ!

最後は、職人の手で1枚ずつ丁寧に貼っていきました。

こうした取り組みは、当社が「健康で豊かな住まいの提供」という事業特性を踏まえて積極的に進めているSDGs(持続可能な開発目標)の活動の一環でもあります。

当社は17ある目標のうちのひとつ、「Goal 11 住み続けられるまちづくりを」の達成を目指しています。歴史的な文化遺産である神社の改修・改善工事を通じて、地域とつながり恩返しできることに感謝しつつ、今後も地域社会と連携しながら、健康で平和な町づくりの担い手であり続けたいと思っています。